新加坡牛车水餐馆“美国人附加费”风波:一场文化冲突还是营销闹剧?

最近,新加坡牛车水一家餐馆因为一则“美国人附加费”的告示而闹得沸沸扬扬,吸引了无数眼球。这则略带戏谑意味的告示,像一块小石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪,引发了关于文化差异、商业道德以及法律界限的广泛讨论。新加坡竞争与消费者委员会(CCCS)表示不会干预,更是让事件多了几分耐人寻味的味道。那么,这起事件背后究竟隐藏着什么?我们又该如何解读这起看似简单的“附加费”风波呢?

一石激起千层浪:事件回顾与舆论反响

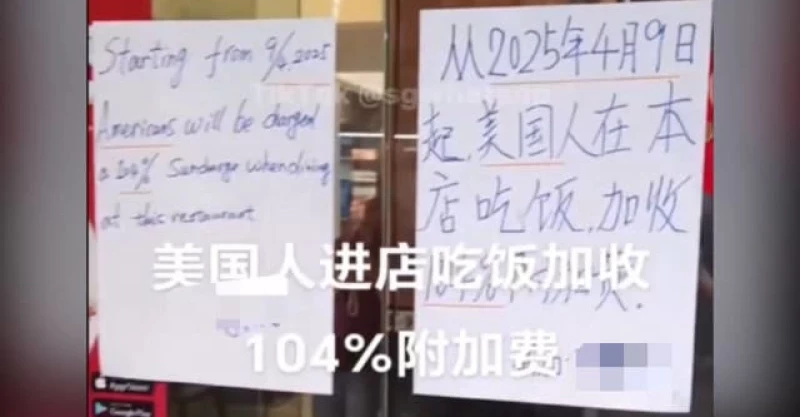

事情的起因很简单:牛车水宝塔街一家餐馆,被人发现门口张贴着一张手写的告示,上面赫然写着“美国人在本店吃饭加收104%附加费”。这则告示很快被拍照上传到社交媒体,迅速引发了热议。有人认为这是一种幽默的表达,是对某些不文明行为的反讽;也有人觉得这是一种歧视,违反了商业道德;更有人担心这会损害新加坡的国际形象。

尽管餐馆方面很快出面解释说,这只是一个恶作剧,并迅速撤下了告示,但事件的影响并没有因此而平息。各大新闻媒体纷纷报道,社交媒体上的讨论也持续升温。人们围绕着“国籍歧视”、“定价自由”、“言论边界”等话题展开了激烈的争论。

竞争委员会的“不干预”:背后的考量

面对舆论的压力,新加坡竞争与消费者委员会(CCCS)明确表示,不会对此事进行干预。这一表态似乎出乎很多人的意料,但也并非完全没有道理。

CCCS的立场是,只要价格是由商家独立制定,并且在顾客消费前明确告知,那么他们就不会干预商家对商品或服务的定价。换句话说,只要餐馆在顾客点餐前明确告知了“美国人附加费”的存在,并且顾客自愿接受这个价格,那么餐馆的行为在法律上就没有问题。

当然,CCCS的“不干预”并不意味着他们认可这种做法。相反,他们也强调了商业道德的重要性,并呼吁商家在制定价格时要考虑到公平性和合理性。

附加费背后的文化密码:玩笑还是歧视?

“美国人附加费”的告示,表面上是一个简单的价格问题,但实际上却折射出复杂的文化心理。

一方面,这可能是对某些美国游客不文明行为的一种反讽。在一些国家和地区,部分游客的不文明行为常常会引发当地居民的不满,而这种不满有时会以一种幽默甚至略带嘲讽的方式表现出来。

另一方面,这可能也反映出一些人对美国文化和价值观的抵触情绪。在全球化背景下,不同文化之间的交流和碰撞日益频繁,而这种交流和碰撞有时会带来误解和冲突。

当然,无论出于何种原因,这种针对特定国籍的附加费都容易被解读为歧视,并可能对新加坡的国际形象造成负面影响。

定价自由的边界:商业伦理与法律约束

这起事件也引发了关于定价自由的讨论。商家有权自由定价,这是市场经济的基本原则之一。但是,定价自由并非没有边界。

在法律层面,商家不能进行价格欺诈、价格垄断等违法行为。在道德层面,商家应该考虑到公平性和合理性,不能利用优势地位对消费者进行不合理的收费。

对于“美国人附加费”这种带有歧视色彩的定价行为,虽然可能不违反法律,但却有悖于商业伦理。一个负责任的商家,应该尊重所有顾客,而不是以国籍、种族等因素作为定价的依据。

从“附加费”到“附加值”:品牌的声誉管理

对于涉事餐馆来说,这起事件无疑是一次危机公关。如何化解危机,将负面影响降到最低,是对品牌声誉管理的一次考验。

仅仅解释说“这只是一个恶作剧”显然是不够的。餐馆需要采取更积极的措施,来重建顾客的信任。例如,可以公开道歉,承诺以后不会再出现类似的情况;可以推出一些优惠活动,来弥补顾客的损失;可以加强员工培训,提高服务质量。

更重要的是,餐馆需要思考如何将“附加费”转化为“附加值”。可以通过提供更优质的菜品和服务,来吸引更多的顾客;可以通过举办一些文化活动,来增进与顾客的互动;可以通过参与公益事业,来提升品牌的社会形象。

小结:反思与启示

“美国人附加费”事件,看似是一个简单的商业纠纷,实际上却涉及了文化、道德、法律等多个层面。这起事件提醒我们,在全球化的时代,我们需要更加重视文化差异,尊重不同文化背景的人;我们需要更加关注商业伦理,维护公平合理的市场秩序;我们需要更加重视品牌声誉管理,树立良好的企业形象。

或许,这起事件也给我们提供了一个反思的机会:我们应该如何对待“玩笑”和“歧视”之间的微妙界限?我们应该如何平衡“定价自由”和“消费者权益”?我们又应该如何在全球化的浪潮中,保持自身的文化特色,同时又融入世界?