新加坡组屋惊现“私人堡垒”:DIY路障背后的社区隐忧

新加坡,这个以高效、整洁和秩序著称的“花园城市”,向来以其独特的组屋制度著称。然而,最近一则新闻打破了人们对新加坡组屋社区的固有印象:有居民在组屋走廊上自制木制路障,宛如筑起了一座“私人堡垒”,引发了邻居的困惑和不安。这究竟是怎么一回事?这种看似孤立的事件,又折射出怎样的社区隐忧?让我们一起深入探讨。

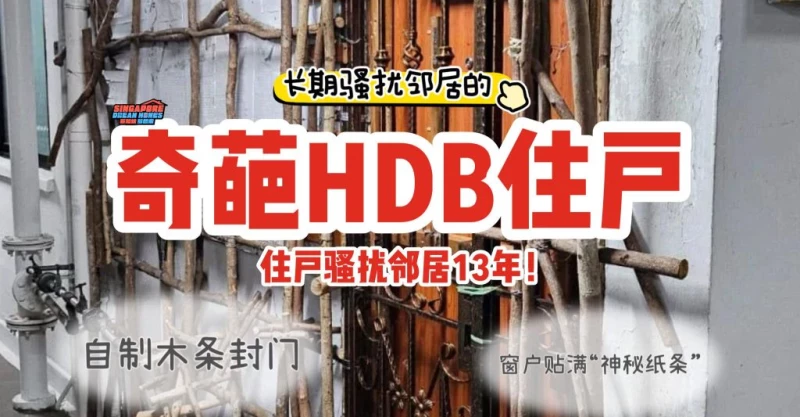

木制路障:一场“私人定制”的边界划分

根据新闻报道,这起事件发生在某个组屋区。涉事居民似乎出于某种原因,在自家门前走廊上搭建了木制路障。这些路障不仅占据了公共空间,还可能对其他居民的通行造成不便。更令人担忧的是,这种行为传递出一种强烈的“领地意识”,仿佛在宣告“这是我的私人空间,请勿靠近”。

这种行为显然违反了新加坡对于组屋公共空间使用的相关规定。组屋走廊属于公共区域,任何居民都无权私自占用或改动。然而,除了法律层面的问题,更值得关注的是,是什么原因驱使这位居民做出如此举动?

邻里关系的裂痕:从理解到漠视的距离

一个可能的解释是邻里关系的恶化。在快节奏的现代社会,人与人之间的距离越来越远,即使是住在同一屋檐下的邻居,也可能彼此缺乏了解和沟通。一些小的摩擦和误会如果得不到及时解决,就可能逐渐演变成积怨,最终导致邻里关系破裂。

当邻里关系出现问题时,一些居民可能会选择以消极的方式来应对,例如避免接触、冷漠对待,甚至采取极端手段来划清界限,就像这位搭建木制路障的居民一样。这种行为不仅无助于解决问题,反而会加剧邻里之间的隔阂和不信任感。

心理健康:被忽视的“隐形炸弹”

除了邻里关系的问题,我们也不能忽视心理健康因素的影响。在生活压力巨大的新加坡,一些居民可能面临着各种心理困扰,例如焦虑、抑郁、孤独等。这些心理问题如果长期得不到有效疏导和治疗,就可能导致行为异常,甚至出现精神疾病。

搭建木制路障的行为,或许是这位居民在心理压力下的一种自我保护机制,试图通过物理隔离来寻求安全感和控制感。当然,这仅仅是一种推测,具体原因还需要专业人士的评估和判断。

社会支持体系:社区关怀不容忽视

这起事件也暴露出新加坡社会支持体系可能存在的漏洞。虽然新加坡拥有完善的社区服务网络,但对于一些“边缘化”的居民,社区关怀可能还不够到位。

一些居民可能因为各种原因,例如语言障碍、文化差异、经济困难等,难以融入社区生活,也难以获得所需的社会支持。当他们遇到问题时,可能会感到孤立无援,最终选择以不恰当的方式来表达自己的诉求。

如何重建睦邻友好?

那么,面对类似的事件,我们应该如何应对?如何重建睦邻友好,营造和谐的社区氛围?

首先,加强社区沟通和交流至关重要。社区组织可以定期举办各种活动,例如聚餐、运动会、兴趣小组等,为居民提供更多交流和互动的机会。通过这些活动,居民可以增进了解,建立友谊,从而减少误会和摩擦。

其次,社区服务机构应该更加主动地关注弱势群体,提供必要的帮助和支持。对于那些有心理健康问题的居民,应该及时提供心理咨询和治疗服务,帮助他们走出困境。

此外,政府部门也应该加强对组屋公共空间使用的监管,及时制止和纠正违规行为,维护社区的公共秩序。

从“私人堡垒”到和谐社区:一场关于理解与关怀的旅程

“私人堡垒”事件虽然令人遗憾,但也给我们敲响了警钟。它提醒我们,在追求经济发展的同时,不能忽视社区建设和社会和谐。

只有当我们真正理解和关心身边的邻居,才能建立起牢固的社区纽带。只有当我们拥有一个充满关怀和支持的社区环境,才能让每一个居民都感到安全和幸福。

从“私人堡垒”到和谐社区,这是一场关于理解与关怀的旅程。让我们携手同行,共同建设一个更加美好的新加坡。